英雄魂归家乡,您的事迹将永传“闻韶故里”

——缅怀革命先烈李传恩同志

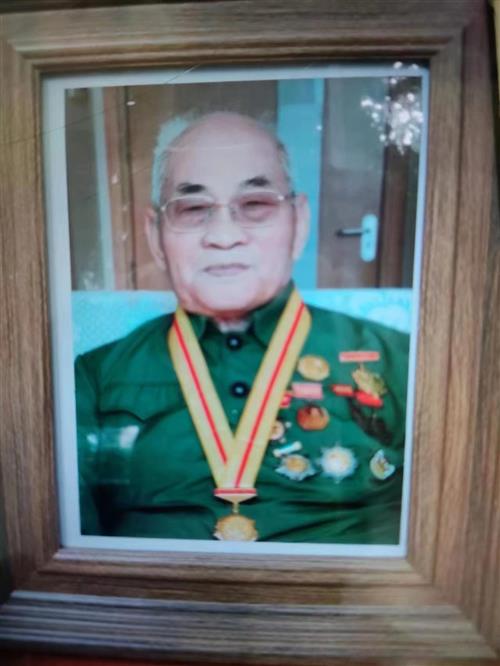

阔别家乡许久,李传恩以另一种方式回到老家济阳区,并将长眠于济阳大地。4月2日,中国共产党的优秀党员、忠诚的共产主义战士、成都第十四离职干部休养所正军职离休干部、西藏军区原副政治委员李传恩同志骨灰安葬仪式在曲堤街道霍家村举行,英雄终于回归故土。

李传恩同志因病医治无效,于2023年1月8日15时20分在西部战区总医院逝世,享年103岁。

4月2日上午的霍家村寂静庄严,大家神情肃穆,带着无尽的哀思。仪式现场摆满了政府与社会各界送来的花篮。领导干部排着整齐的队列,也有群众自发赶来,满怀沉痛心情迎接老英雄“回家”。

仪式现场,区委常委、人武部上校政委主如学介绍了李传恩同志生前的光荣事迹。随后,伴着低沉的哀乐声,全场人员向李传恩同志三鞠躬,表达深切的哀悼和崇高的敬意。

李传恩,山东济阳人,出生于1919年4月,1937年11月入伍,1938年2月入党,先后参与过抗日战争和解放战争,历任八路军总部随营学校第三队班长,抗大一大队一支队部教育干事,十八集团军总司令部野战政治部巡视团巡视员,冀鲁豫军区山东寿张县基干大队总支部书记,冀鲁豫军区基干第三团政治处主任,二野十八军五十二师一五五团政治委员,西藏军区五十三师政治部主任,西藏军区昌都警备区政治部主任,西藏军区政治部组织部部长,陆军第五十三师政委,西藏军区副政治委员。1981年离职休养。

热爱学习 源于多年的革命经历

说起热爱学习,源于李老多年的革命经历。李老的爷爷是前清秀才,舅舅是小学的老师,家学家风一脉传承。后来家庭败落了,他12岁才启蒙上小学,正因如此也就更加珍惜读书时光,更加发奋学习。到1937年参加革命时,自己已经是初级师范生了,这在当时的革命队伍中,也属为数不多的“知识份子”。

正是因为这个原因,李老被组织上选派到延安抗大学习,毛主席的《论持久战》一出来,他就抢先读了,深以为是、深为折服、深受影响。这比起当时那些大多数的工农干部而言,就占了先机,因而在学员中脱颖而出,被组织上任命为抗大干事,后来返回前线又成为了八路军政治部巡视团的巡视员。解放战争时期,李老克服千难万险,随刘邓大军主力千里跃进大别山,随后参加了定陶战役、巨金鱼战役和淮海战役,为新中国的成立做出了突出贡献。多年来,李老始终把学习掌握党的创新理论作为毕生自觉行为和追求,直至百岁。

解放西藏 “金珠玛米”的战争与和平

新中国成立后,李传恩同志随先头部队转战雪域高原,为解放西藏做准备。当时新中国采取了一系列争取和平解决西藏问题的措施和建议,但西藏的分裂主义拒绝与中央政府举行和平谈判,并且在金沙江沿岸布置兵力。“统治者把原有的10个代本(相当于团)扩大为16个代本。”李传恩曾说:“当时的情况是不打不能和,打也是为了和,‘以战求和’是最终目的。”

这一战,即著名的昌都战役。

于1950年10月发起的昌都战役,对敌人形成了一个马蹄形包围圈。为了不让敌人逃跑,时任二野十八军五十二师一五五团政治委员的李传恩同志,带领部队经无人区千里大迂回,隐渡金沙江,将敌人包围歼灭,胜利解放昌都。

随后的30年戍边岁月里,李传恩同志又参与了拉萨平叛和尼木平叛。并主持修建了拉萨到林芝地区的路段,筑路三年,克服了恶劣的自然条件和艰苦的生活环境,帮助当地老百姓从封建农奴制中解脱出来,率领的筑路部队被老百姓亲切地称为“菩萨军”。西藏解放后,李传恩同志关心边防官兵生活,带领官兵发展农业、畜牧业,开发天然湿地,解决部队在高原上长期缺少新鲜蔬莱和肉类的问题,受到官兵们的广泛赞誉。

30年激情岁月,李传恩同志在“世界屋脊”筚路蓝缕、艰苦奋战、开拓创新,在城市乡村、深山峡谷、高寒牧区、广袤无人区,留下了一串串艰辛的奋斗足迹。如今,这一串串足迹像一条长虹蜿蜒在山重水复之中,讲述着新时代民族团结、共同发展的新故事,成为铸牢中华民族共同体意识的生动延续。 (刘姝琪)