吕剧艺术的奠基人——济阳刘梅村

吕剧泰斗

他是山东省吕剧团首任团长,在团长位置上一干就是13年。在这期间他带领山东吕剧艺术1953年轰动济南、1954年名扬上海、1955年誉满京华、1956年走出国门大放异彩,带领一班人马将吕剧从民间小戏发展成为中国十大剧种之一。

在他的带领下,山东吕剧团多次为人民志愿军,为毛主席、周恩来、朱德、刘少奇、邓小平、贺龙、叶剑英等党和国家领导人演出。

他创作出了《李二嫂改嫁》、《蔡文姬》、《姊妹易嫁》等经典剧目,留下一座座吕剧史上不朽的丰碑。他还培养了郎咸芬等一大批优秀的吕剧艺术大师。他就是我国吕剧艺术的主要奠基人、吕剧艺术泰斗——刘梅村。

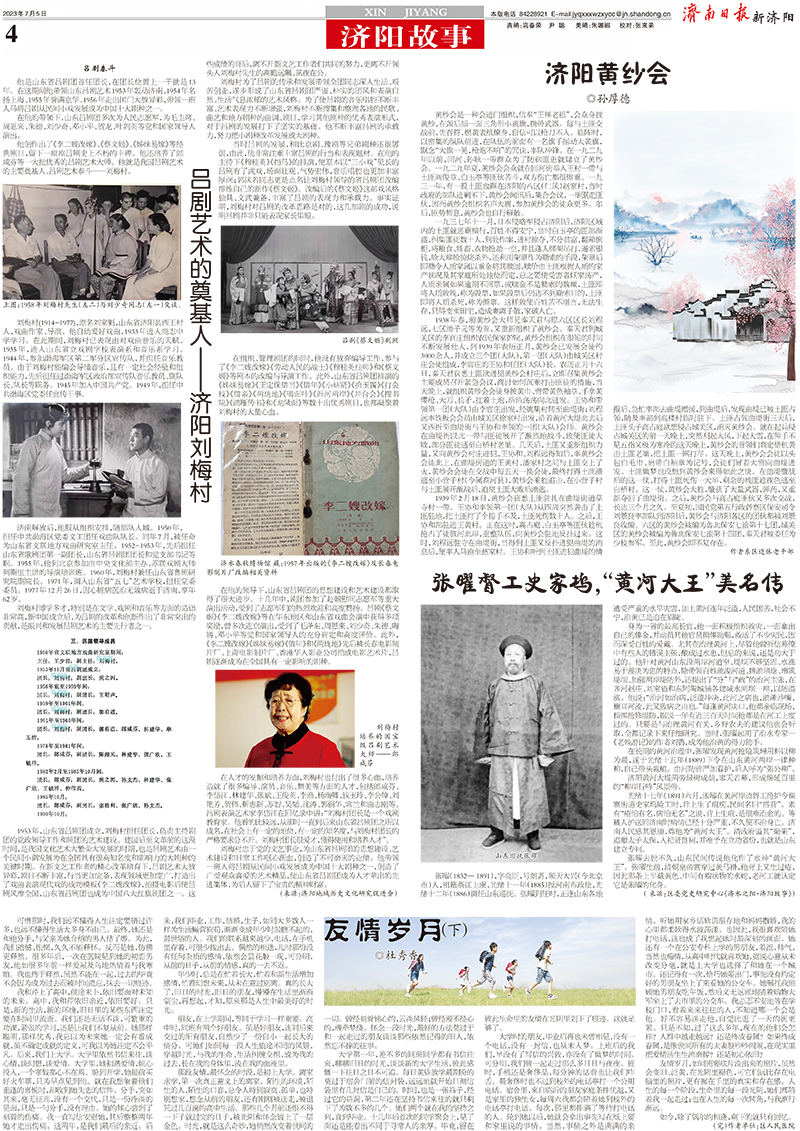

上图:1958年刘梅村先生(左二)与刘少奇同志(左一)交谈。

刘梅村(1914-1977),原名刘家魁,山东省济阳县西王村人,戏曲作家、导演。他自幼爱好戏曲,1933年进入尚志中学学习。在此期间,刘梅村已表现出对戏曲音乐的天赋。1935年,进入山东省立戏剧学校表演系和音乐系学习。1944年,参加渤海军区第二军分区宣传队,并担任音乐教员。由于刘梅村能编会导懂音乐,且有一定社会经验和组织能力,先后担任过渤海军区政治部宣传队音乐教员、副队长、队长等职务。1945年加入中国共产党。1949年,担任中共渤海区党委任宣传干事。

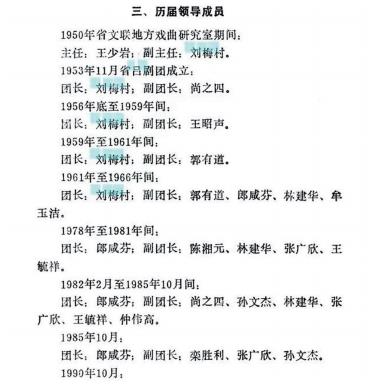

济南解放后,他服从组织安排,随部队入城。1950年,担任中共渤海区党委文工团任戏曲队队长。同年7月,被任命为山东省文联地方戏曲研究室主任。1952-1953年,先后担任山东省歌剧团第一副团长,山东省吕剧团团长和党支部书记等职。1955年,他到北京参加由中央文化部主办、苏联戏剧大师列斯里主讲的导演培训班。1960年,刘梅村兼任山东省鲁剧研究院副院长。1971年,调入山东省“五七”艺术学校,担任党委委员。1977年12月26日,因心脏病医治无效病逝于济南,享年62岁。

刘梅村博学多才,特别是在文学、戏剧和音乐等方面的造诣非常高,新中国成立后,为吕剧的改革和创新作出了非常突出的贡献,是振兴和发展吕剧艺术的主要先行者之一。

1953年,山东省吕剧团成立,刘梅村担任团长,负责主持剧团的党政领导工作和剧团的艺术建设。建国后至文革前的这段时间,是我国文化艺术大繁荣大发展的时期,也是吕剧艺术由一个民间小调发展为在全国具有很高知名度和影响力的大剧种的关键时期。在新文艺工作者的精心改革培育下,吕剧艺术大放异彩,剧目不断丰富,行当更加完备,表现领域更加宽广,打造出了戏曲表演现代戏的成功模板《李二嫂改嫁》,拍摄电影后使吕剧风靡全国,山东省吕剧团也成为中国八大红旗剧团之一。这些成绩的背后,离不开新文艺工作者们共同的努力,更离不开领头人刘梅村先生的高瞻远瞩、夙夜在公。

刘梅村为了吕剧的传承和发展带领全团同志深入生活、艰苦创业,逐步形成了山东省吕剧团严谨、朴实的团风和表演自然、生活气息浓郁的艺术风格。为了使吕剧的音乐唱腔不断丰富、艺术表现力不断增强,刘梅村不断搜集和整理各地的民歌、曲艺和地方剧种的曲调、剧目,学习其他剧种的优秀表演形式,对于吕剧的发展打下了坚实的基础。他不断丰富吕剧的承载力,努力把小剧种改革发展成大剧种。

当时吕剧的发展,相比京剧、豫剧等兄弟剧种还很孱弱,由此,他非常注重丰富吕剧的行当和表现题材。在他的主持下《穆桂英》《挡马》的排演,使原本以“三小戏”见长的吕剧有了武戏,场面壮观、气势宏伟,音乐唱腔也更加丰富厚润;郭沫若同志更是点名让刘梅村领导的省吕剧团改编排练自己的新作《蔡文姬》。改编后的《蔡文姬》这部戏风格独具、文武兼备,丰富了吕剧的表现力和承载力。事实证明,刘梅村对吕剧的改革思路是对的,这几部剧的成功,说明吕剧并非只能表现家长里短。

吕剧《蔡文姬》剧照

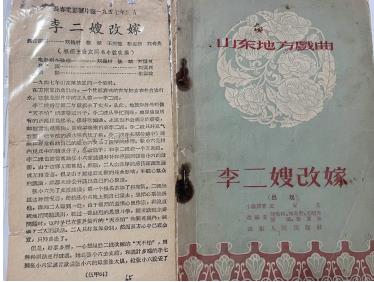

在组织、管理剧团的同时,他没有放弃编导工作,参与了《李二嫂改嫁》《劳动人民的战士》《穆桂英挂帅》和《蔡文姬》等剧本的改编与导演工作。此外,山东省吕剧团排演的《姊妹易嫁》《王定保借当》《借年》《小姑贤》《拾玉镯》《打金枝》《借亲》《两垅地》《喝面叶》《沂河两岸》《井台会》《搜书院》《鸿雁传书》和《龙凤面》等数十出优秀剧目,也都凝聚着刘梅村的大量心血。

济水春秋博物馆 藏:1957年出版的《李二嫂改嫁》及长春电影制片厂改编相关资料

在他的领导下,山东省吕剧团的思想建设和艺术建设都取得了很大进步。十几年中,剧团参加了赴朝慰问志愿军等重大演出活动,受到了志愿军们的热烈欢迎和高度赞扬。吕剧《蔡文姬》《李二嫂改嫁》等在华东地区和山东省戏曲会演中获得多项奖励,曾多次进京演出,受到了毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、陶铸、邓小平等党和国家领导人的充分肯定和高度评价。此外,《李二嫂改嫁》《姊妹易嫁》《借年》和《两垅地》先后被长春电影制片厂、上海电影制片厂、香港华人影业公司拍成电影艺术片,吕剧逐渐成为在全国具有一定影响的剧种。

在人才的发掘和培养方面,刘梅村也付出了很多心血,培养造就了很多编导、演员、音乐、舞美等方面的人才,包括郎咸芬、李岱江、林建华、张斌、王俊英、李渔、杨瑞卿、钱玉玲、李公绰、刘艳芳、贺伟、靳惠新、苏智、吴韬、沈涛、郭丽华、常兰和曲志刚等。吕剧表演艺术家李岱江在回忆录中讲:“刘梅村团长是一个戏剧教育家。他看的比较远,从那时一直到后来山东省吕剧团之所以成名,在社会上有一定的地位,有一定的知名度,与刘梅村团长的严格要求分不开。刘梅村团长很爱才,懂得使用和培养人才”。

刘梅村忠于党的文艺事业,为山东省吕剧团的思想建设、艺术建设和日常工作呕心沥血,创造了不可磨灭的业绩。他带领一班人将吕剧从民间小戏发展成为中国十大剧种之一,创造了广受观众喜爱的艺术精品,使山东省吕剧团成为人才辈出的先进集体,为后人留下了宝贵的精神财富。

(来源:济阳地域历史文化研究促进会)