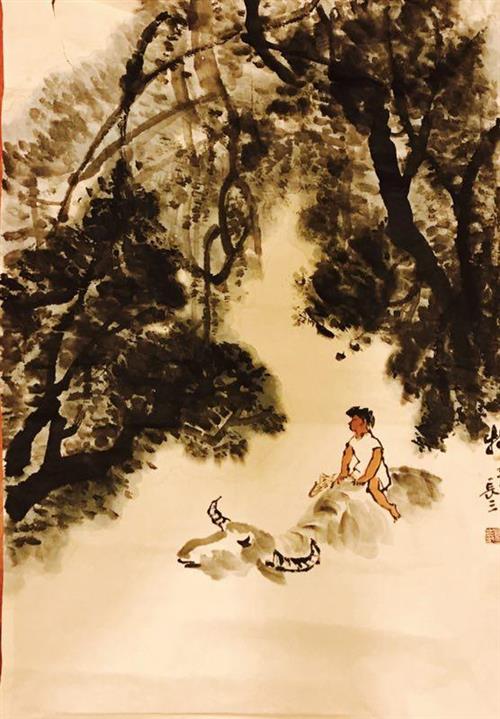

《边外红尘》

◎李长三

墨色记忆

边外红尘。第一次给自己这样一个定位,第一次这么清晰地看到一个沿着边缘行走的自己。边缘的人生,边缘的艺术,逐步转化成边缘的回忆。回忆是一道温暖的感伤。所以,尽管清晨的镜子常常爬满胡须,但还是习惯在星光闪烁的窗帘下思慕青春的过往。

我不止一次地告诫自己,拿起曾经的画笔而放弃文字的涂鸦,但无数次的尝试后才知道什么叫欲罢不能。无数次的回眸,无数次的感叹,最后决定,与其在回忆中发呆,还不如把这些回忆排列成文字,至少这样还不算浪费时光。

有人说,我是个超脱的人,但了解我内心的人都知道,其实我自始至终也没有脱离红尘的困扰,自始至终也无法超然于物外,而自己给自己的解脱是尘缘未了。既然走不出责任与困惑,索性就安静下来接受红尘的再次历练吧,毕竟大自然的气象万千还是值得留恋的。

然而,锦瑟系不住流年。眼看着窗外的光景快速转换,忽而意识到远去的青春并没有留下值得骄傲的色彩,而沉淀后的墨色却愈发变得苍凉和惨淡。有人说,阅历是一笔丰厚的财富,但财富也往往不知道怎样运用。我经常告诉自己其实我是可以写小说的,因为总是被自己或身边的故事感动的一塌糊涂。但每次提笔欲写时,又往往会陷入感性和理性两难的境地。一方面喜欢不受任何约束的信笔涂鸦,另一方面则喜欢中规中矩还原历史的真实。于是,我实然发现作家和历史学家永远是一对冤家。而这对冤家同时降临在我的身上,让我成为一个感性和理性极端双重的人。

感性的极端让我迷恋书画,迷恋音乐,迷恋武术,迷恋上近乎于疯癫的笔墨挥酒,迷恋上悠扬怨幕的月夜箫声,迷恋上暮霭沉沉的静谧守候,迷恋上追光摇曳的绚烂舞台……但理性一旦极端起来,我会长时间皱着眉头思考,我会对自己的所有产品进行一次近乎于残忍地再造。因此,很多感性的东西往往还没来得及花开就已经毁在另一个自己手里。

我的确很自我,并且很残忍。有人写文章是编着别人的故事流着自己的眼泪,而我,却是不停的自我剖析甚至于自残,最终却流不出一滴眼泪。但无论如何我还是要感谢那个最早让我看到人生希望并间接开发了我智力的绘画。因此,我的所有文字和回忆,也往往是从那些稚嫩的涂鸦和描摹追起的。

从冰花记忆,到黛色霓裳

冰花,我已经是第二次提到这个词眼,因为这个曾经最初被我奉为艺术珍品的纯天然绘画,在消失了三十多年后,忽然出现在“世界末日”的这个冬季里。玛雅人的预言并没有应验,随之而来的一场大雪却覆盖了大半个中国,并且大雪一场接一场,持续了整整一个冬季。这种恶劣的天气不知道预示了什么,但持续的低温让我看到了久违的冰花。

冰花是上天赐予的艺术品,是最初印入脑海又经过多年沉淀的感动。所以幼时的自己总是对着这些冰花发呆,随后看着这些可以修改成不同造型的天然图画渐渐消失。

随之而来的便是对霓裳的思索。霓裳,多么唯美的名字。字典上的解释是虹的一种,而传说中是神仙的衣裳。不管是哪一种解释,都是那么的浪漫和动人。所以,我总会在雨后初晴的时候跑到村西的塘边静静守着霓裳的出现。久而久之,这种期待逐步转化成幻想,幻想着有朝一日会把这种转瞬即逝的美好搬到随时都能看到的房问里。后来,这些黛色边缘的霓裳陆续出现在本子里,随后我把它放大在墙壁上。

正是那些自发的对美好的向往,使我找到了最初能抒发内心感受的艺术形式——绘画。 但在那个没有颜料,没有纸张,没有老师,没有任何参考资料的年代,我要表达眼中的美好,也只能依靠大自然。

直到现在,我仍然叹惜因为没有正确的艺术启蒙而造成的那些弯路。但那种窘迫的环境却恰恰给了我追梦的激情,以至于涂涂抹抹走过了整个少年时代。

墨缘,家源

与墨结缘,我挖空了心思也找不到结缘的原因,如果稍微有点耳濡目染的话,可能就是大哥的书法对我的影响了。大哥长我13岁,在我有些记忆的时候他已经是一个厂子的工人了,一个月或许能见到一次。他好像很少说笑,板着面孔,毫无幽默感,这大概就是父亲的翻版了。可是与父亲不同的是他对书法有着浓厚的兴趣,而父亲则是个对农活有着深厚感情的人。真是术业有专攻,行行出状元。父亲因为是干农活的好手而成为一名出色的乡镇干部,直到退休以后,还不接受镇上的几间房子,而回到乡下去重复那维修地球的工作。而大哥因为喜欢文字和书法而成为行政单位的秘书,曾一度成为几个单位争抢的人才。

我的墨缘或许就结在大哥青年时代的墨香里。那时虽然与大哥见面很少,但他写的字却挂满了墙壁,我和他的对话应该就是从那些白纸黑字开始的。其实,那些字我横竖认不了几个,因为他写得大都是草书,而那个年龄段喜欢的却是工整的楷书。但听到村中长者对他书法的啧啧称道,也就糊里糊涂地接受了那些黑乎乎的字迹了。在那些长辈中,黑叔的赞赏让我格外信服,因为他是我们家族里唯一有过书法传承,并在省城里见过世面的人,因此,在我幼年的记忆里大哥的字应该是不错的了。

令我百思不得其解的是,我的笔墨兴趣肯定是受了大哥的熏陶,可是大哥的墨缘又是受了谁的传承和熏陶?我曾沿着父亲的脉络往上追溯,但追到父亲的父亲时就不忍再追了,因为父亲的父亲是个严重的精神病人,不到40岁就去世了。至于他是个什么样子,是怎样疯的,我就不得而知了,父亲一直没提,

现在父亲和叔叔都已离世,这件事也就无从考证了。母亲到是提过几次,但她实在说不清祖父到底是个什么状况,因为她在进李家大门时父亲的父亲已经离世很多年了。轮到我们就已经连祖父的概念也没有了,我始终不知道祖父到底应该是个什么样子。因此这墨缘的传承也好像不在我们家族里。

于是,我把目光转移到母亲这边来。在我儿时的记忆里,母亲是位心灵手巧的女性。她的窗花剪纸是启发我最初热爱绘画的艺术品。况且外公家曾是当地有名的地主,外公的父亲是旧时代的乡长,外公又是位很有名的先生(老师),并且写得一笔好字,假如说他的文脉影响了大哥,无论从哪一方面都能说得过去。但有一样却难圆其说,外公在土改初期就离家从军,那时的母亲才记事不久,在1949年国内战争结束时,外公抛下两个姥姥便不知去向了。母亲说在1948年曾收到一封外公“化名”写给家里的亲笔书信,信中只提到他在国民党的部队里担任了一个比较重要的职务,但没明确在什么地方。以后便再也没有了消息。有人说他去了台湾,有人说在济南战役中战死,因此他的生死一直是个谜。在外公失踪的几十年里,我的两个姥姥昼思夜盼,最后带着遗憾相继离世。等了那么多年,连个准确的消息也没等到,这是何等的悲哀和凄凉。在两位姥姥去世时,母亲哭的都很伤心,大概是因了那种挥之不去的遗憾吧!而我的遗憾不是没有见到祖父和外公,因为在我的生活中已习惯了这样的家庭结构,我唯一感到遗憾的是外公没有留下任何能体现他文化内涵的手稿。我曾推断,根据他当时所受的教育,他的字应该能让现代人叹服。

然而,什么也看不到了。在母亲的记忆里,他的父亲会是一个什么样子?当年她因为出身问题下嫁父亲时又会是什么滋味?这一切都不得而知了。也许,老年的麻木早已掩盖了曾经的伤痛,但我相信,那种隐隐的离殇还不会消失得那么彻底吧!(待 续)