痴情黄河水稻事业五十载

◎冉庆亮

50年前,他怀着对水稻事业的挚爱,弃教返田,开始了对这片贫瘠土地的耕耘。

50年间,他拼命挥洒着心血、汗水和智慧,痴迷研究优质稻种,广泛传播水稻栽培技术,让亩单产小麦不足 200 斤的万亩盐碱地变成了平均亩单产 1300 斤水稻的米粮仓。

50 年后,已 79 岁的他,仍痴心不改,无情地给自己加载,尽力扩展延伸着暖暖的爱。他说:“哪怕我有再为稻农减少一个瘪粒儿的希望,也要继续努力到底!”

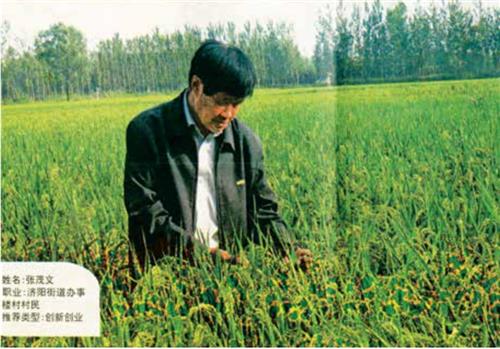

他,就是被人们誉为“济阳的袁隆平”,获济南市“乡村优秀人才”“科普带头人”“劳动模范”,济阳区“为人民《齐鲁晚报》刊登张茂文的模范事迹 服务道德模范”“模范村干部”等数十项荣誉称号的济阳街道高楼村的退休干部张茂文老人。

弃教回村 研究水稻

高楼等 20 多个村靠近黄河,导致盐碱化的土地稀苗常常被洪涝吞噬。1973 年,村里决定扬长避短,发展适宜生长的水稻。但初种水稻没经验,更没有适宜盐碱地生长的优良品种。村“两委”决定建立水稻科研队,就邀请已任教 11 年的民办教师张茂文挑头攻关。有人说,人家就要转为公办教师涨工资捧“铁饭碗”了,咋会再吃苦受累回村挣日值几毛钱的工分?谁料,张茂文说,现在都争着“跳农门”,不缺教师,自己有义务为改变家乡面貌出力。打那,他就和队员们一起,在村试验田每天和几十个品种的水稻打交道,详细记录它们的生长态势,悉心选出产量最高的品种,再推广开来。通过如此往复不懈的努力,水稻产量和米质逐年提高。他日积月累的技能、无私奉献的作为深深感动着有关部门和全村党员、村民,他先后晋升为“一级农民技术员”,被选为村文书、村党支部副书记和村委会主任等职务。

后来,村里农田承包到户,因好多品种的试验会导致颗粒无收,没人愿意出地用作搞试验。如何找到更高产量的品种这个问题又陷入了困境。张茂文就将自己的责任田变为试验田。老伴说啥也不同意,他说,作为党员干部就得带头吃亏,为了“大家”,牺牲“小家”很划算!他便让家什在院子风吹雨淋,将许多瓶瓶罐罐安置在腾出的屋子。他将各品种的种子都单独放在一个小瓶子里,标上名称和号码。

最麻烦的是试验田内各品种水稻的培育。每个品种前都插有牌子,每隔一段时间都要采集标本。还要及时发现各个品种抗病虫害、抗倒伏能力如何。当找出最佳品种后,还要做施肥、密度试验。施什么样的肥料、插秧时密度怎样才能达到高产,都得一一试验。

每个阶段都必须一一细心记录。50 年来,张茂文试验过的水稻种子种类已达 100 多种,从中选定推广了东方红犁垦、京引 119、黎优 57、丰优 6 号、盐丰 47、天王稻、圣稻 14、津研 179等十几个优良品种。其产量越来越高,水稻米质大幅度提升,被广州世博会评为“全国优质大米”、被江苏淮安博览会评为“全国金奖大米”。

用心用情 传授技术

“要夺得水稻大丰收,仅有优良品种还不够。”张茂文语重心长地对稻农们说,大家还必须熟练掌握水稻栽培和管理技术。他推出了科技兴稻“三招”。

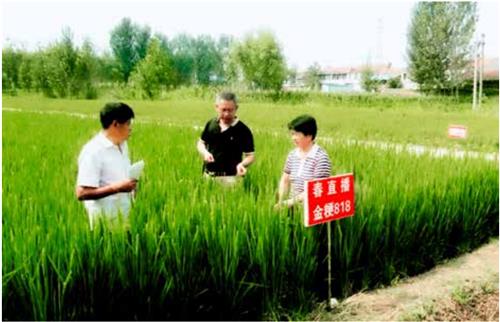

一是大力实施科技创新,促使科研成果星火燎原。2003 年 5 月,在他的带领下,成立了济阳县黄河米业协会,他任会长。将自己苦心研究出的优质稻种成果广泛推广到周围 20 多个种稻村,并将所产大米注册为“名远香”,从而提高了产品的市场竞争力和占有率,保证了“名远香”大米的品牌优势。他常年与山东省农科院、青岛农业大学、中国农业大学等建立合作关系,及时向稻农提供技术指导、科技信息服务。积极与科研部门合作,开展科技创新活动,试验新技术,使稻米产业增产增收又增效。

二是积极发挥自己的带头作用。他充分发挥科普宣传栏的阵地作用,及时向农民传播科技知识,提高了农民的科学种植水平。还潜心研究推广应用生物工程、秸秆还田、增施有机肥、病虫测报、保护利用天敌、杜绝高毒高残留化学农药的施用等新技术,为生产无公害、无污染的绿色大米食品打好基础。

三是用心用情抓好科普惠农,加快稻农致富步伐。仅近几年以来,通过远程教育网、聘请专家等多种形式举办水稻专题培训60多次,科普讲座52次,培训人数1万多人。通过开展科普培训,使大家掌握了品种、密度、施肥、病虫防治、栽培管理等方面的技能,稻农收入逐年增加,平均亩单产水稻达到1300斤,价值达2300元。

主动加载 再立新功

2011年,张茂文退休了,有人高薪聘请他去当“顾问”,开商店的儿子也请他去给掌门面,他都毫不动心,依然不忘初心,一如既往,全心全意为稻农们服务。

他依然担任着米业协会会长,更加努力为会员们提供资金、市场信息、生产资料和水稻新品种、新技术推广等服务。还主动担任了“济南市水稻科技示范培训中心”的勤杂工,既是老师,又是班主任,并负责“招生”,还负责为学员发放误工补贴。几年来,他参与了8 期培训班,使3000余名学员掌握了水稻机械插秧、早育稀植、病虫害防治等新技术。

如今,张茂文还一直承担着山东省种子管理总站的水稻品种区域试验项目,每年经他手种植实验的品种将近 200 个。他还被市、县农业农村局聘请为病虫测报员。不管风吹日晒,刮风下雨,还是蚊叮虫咬,他都执着坚守岗位,一丝不苟,认真掌握、提供准确数据,为上级农业部门正确指导大面积农业生产作出了突出贡献。

(来源:区委党史研究中心《济水之阳·黄河故事》)